実は(別に隠していたわけではありませんが)、私はリハビリテーション専門職の資格以外にも、アンガーマネジメントファシリテーターという資格も保有しています。

アンガーマネジメントファシリテーターとは、以下のように定義されています。

◆アンガーマネジメントファシリテーターとは

日本アンガーマネジメント協会が認定する、怒りの感情のプロフェッショナルです。

アンガーマネジメントの講座、セミナー、研修などを行う、アンガーマネジメントのインストラクター(指導者)です。

引用:怒りと上手に付き合おう アンガーマネジメントのすすめ https://angermanage.info/amconsultant

ちなみにアンガーマネジメントとは、怒りで後悔しないことを目指す心理トレーニングを指します。

決して「怒らなくなること」や「怒りを我慢すること」ではなく、「怒りと上手につき合うこと」、「怒りで後悔しないこと」が目標です。

ちなみに「怒りで後悔しないこと」とは、「怒らなければよかった。」だけでなく、「あの時しっかりと怒っておくべきだった。」と思わなくていいようにするということです。

これを勘違いされている方、もしかしたら多いかもしれません。

また「6秒我慢すれば怒らなくて済む」とか。

これも間違いで、6秒我慢すれば怒りの感情がなくなるというわけではありません。

正しくは、「反射的に怒るのではなく、いったん冷静になってから、どのように行動するのかを考えましょう。」という意味での6秒です。

いわゆる「瞬間湯沸かし器」になるんじゃないよ、ということです。

これをアンガーマネジメントでは、「衝動のコントロール」と呼んでいます。

さてこの6秒後に冷静になれたら、次は「思考のコントロール」を行います。

思考のコントロールとは、目の前で起きた事象が自分にとって「許せること」なのか「まあ許せること」なのか「許せないこと」なのかを判断する段階のことを指します。

もし「許せること」・「まあ許せること」に該当した場合、怒りません。

「許せないこと」だった場合、行動のコントロールへ移ります。ここで、どのような対応をするのかを考えることになります。

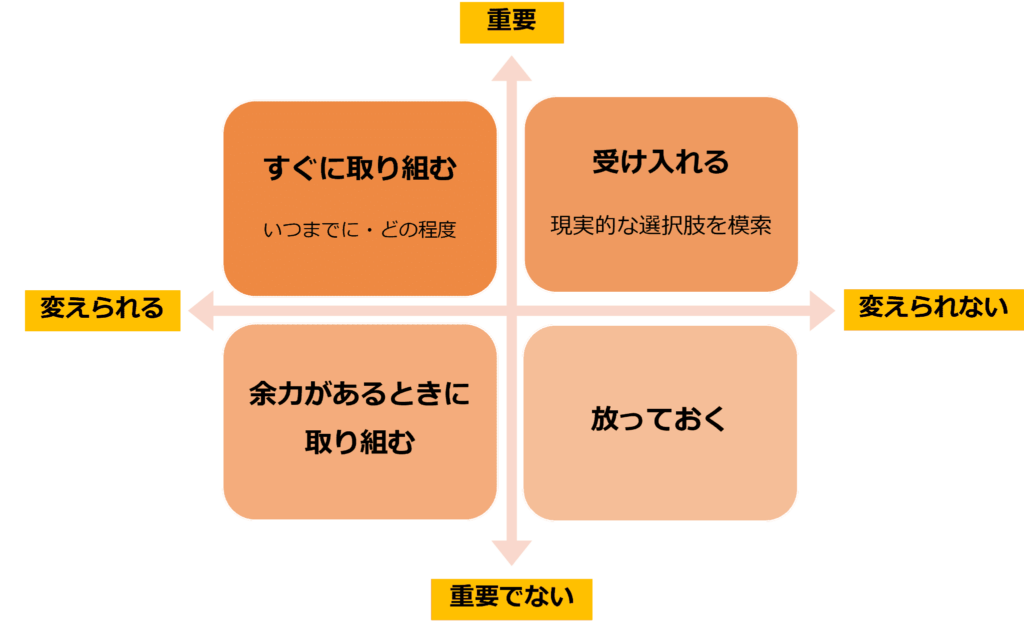

ここでの判断基準は、「重要 or 重要でない」と「変えられる or 変えられない」の2軸です。

「許せないこと」が自分にとって「重要」であり、かつ「自分で変えられる(コントロールできる)」と思う事象であるなら、すぐに取り組みます。つまり怒ります(適切に)。

ここで重要なのが、いつまでにどの程度変われば満足するのかという範囲を考えておくということです。これを決めておかないと、いつまでも気が済まずに怒り続けることになります。

自分にとって「重要」だけれど、「自分で変えられない(コントロールできない)」場合、現実を受け入れるしかありません。つまり怒りません。

具体例としては、天候や赤の他人の行動です。怒ったところで、これらはどうにもなりません。受け入れたうえで、現実的な選択肢を模索する必要があります。

例えば、外出予定日の天気予報が雨だった場合、予定日を変更したり外出先を変更したりするといった感じ。

自分にとっては「重要でない」、「自分で変えられる(コントロールできる)」場合、余力があるときに取り組みます。後回しにするということです。つまり怒りません。

自分にとっては「重要でない」、しかも「自分では変えられない(コントロールできない)」場合、放っておきます。つまり怒りません。怒るだけ無駄です。

こう考えると、「許せないこと」でも4分の3は怒る必要がないということですよね。

この3ステップのコントロールができるようになると、エネルギーを浪費しなくて済むため、とても楽になります。怒るって本当に体力を使うんですよね。いつも怒っていたら疲れちゃいます。

私自身、アンガーマネジメントを勉強して少しずつ実践を心がけてきましたが、今は無駄な「イラッ!」、「カチン!」がかなり減りました。

また「許せること」と「まあ許せること」、「許せないこと」の線引きができてきて、「まあ許せること」の範囲が広がっているのが実感できているので、自分が必要だと感じた時に的確に怒ることができるようになってきました。

そして今年の初め、家族で出かけた先で偶然見つけた、ちょっといいフレンチ料理店で「怒る」事態が発生。

当時、ある芸能人とテレビ局のスキャンダルが連日テレビで報道されていました(今もですが)。そして夫はその内容、特にテレビ局の対応に怒りを感じており、批判的な意見をつらつらと述べていました。

料理を待っている間は我慢できましたが、食べ始めてもなお文句を垂れていたため、聞かされているこっちはたまったもんじゃありません。せっかくの料理がマズく感じられるほどでした。

そしてアンガーマネジメント的に、この状況は私にとって「重要であり自分で変えられること」であると感じたため、すぐさま怒りました。

まずは「私はその話に興味ない。どうでもいい話だからやめて。」とお願い。

するとなんと、「どうでもいいじゃ済まないんだよ!昔からテレビ局は・・・。」と語気をさらに強くして持論を展開し始める始末。

ちなみに夫の身内や知り合いに、テレビ関係者や芸能人の類はいません。もちろん私にも。

夫の怒りの対象は私から見れば、「重要でない、自分で変えられない」ものでしかないので「放っておく」しかないんですよね。

ですので、私は率直にそれを伝えました。

テレビ局の社員や芸能人とかのテレビ関係者、もしくは家族とか友達が関係してる人とかが文句を言うのは分かる。

けど、何にも関係ないあなたが批判をして何か意味があるの?

業界を変えるために何かできるわけでもなく、文句を言うだけで意味があるの?

このあと夫は「確かに・・・。」と言って、その話題はやめてくれました。

さて、これは・・・アンガーマネジメントでネガティブ夫を黙らせた!

アンガーマネジメント成功!・・・でしょうか?

怒ることで文句を言い続けるというその場の状況を変えられたので、ある意味は成功と言えるかもしれません。

ただ今回の私は、「すぐさま取り組む」場合の「いつまでに・どの程度」というところを思った通りにできませんでした。

怒った時の私は、「今すぐに」、「このスキャンダルの話を今後一切しなくなる」と気が済むと設定していました。

ただ、そんなの無理に決まってるんですよね。

次の日も、夫はしっかりとテレビ局の悪口を言っていましたし、なんなら毎日のようにスキャンダルに関連するYouTube動画を見ています。

そもそも夫の思考パターンや行動を、「変えられる」箱に分類したことが間違い。自分が何かをしたことで他人を変えられると思うなんて、おこがましいことなんですよね。

「過去と他人は変えられない。」って有名ですし。

加えて、怒り方もあまり良くなかった。

夫の意向をくみつつも私自身の考え方を伝えるというわけでなく、一方的にまくし立てて反論できなくさせる、いわゆる「論破」に近いやり方でした。

その点でも後悔しているので、アンガーマネジメント的には完全にアウト。

そうなると、ネガティブ夫に対する行動は、「重要だけど自分で変えられない」箱に入るので、「現実的な対応の選択肢を模索していく」ということになりますね。

薄々気が付いてはいましたが、この件ではっきりと証明されました。

いや、もしかして、怒り方が違っていれば、夫は変わったのか?いやー、どうかな。

アンガーマネジメント、奥が深い・・・。

コメント