昔から、大富豪の遺産相続から巻き起こるミステリーやサスペンスを題材としている小説や漫画はよく見かけます。親族同士の罵り合いや取っ組み合いの場面、ありますよね。

一方、庶民の生活を描いた物語には、そのような描写はあまりないような気がします。

では現実ではどうでしょう。

個人的には、フィクションと現実は状況が逆なのではと思っています。

現実の大富豪には顧問弁護士や税理士等がいるでしょうから、ドラマのような、いわゆる「骨肉の争い」なんてのは起こりづらいのではないでしょうか(勝手な想像)。

ですが、庶民にはそれが結構あり得る。

というか、ありました。

「遺産ってほどの資産を持っているわけじゃないから、ウチには関係ない。」などと思うことなかれ。遺産相続のトラブルは、不意にやってきます。

始まりは、母からのLINE。

○○さん(私から見ると叔父)から相続の件で電話があったよ。

□□さん(伯父)名義で弁護士から封書が届いたらしい。

弁護士に相続の件をすべて依頼するって内容だって。

そっちにも封書が届くかも。

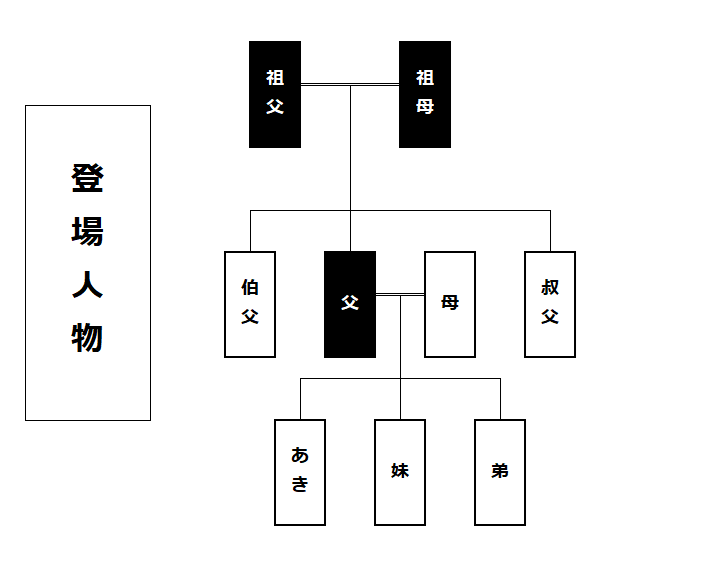

前提は以下の通り。

- 半年くらい前、20年近く特別養護老人ホームに入所していた父方の祖母が死去。

- 祖父は、祖母が入所する5年くらい前に長い闘病生活(ガン)の末に死去。

- 祖母が亡くなる3年くらい前に父が急逝し、母・私・妹・弟に遺産相続権がまわってきている。

- 祖父母の介護は叔父夫婦が全面的に担っていた。

- 伯父は介護から葬儀までの流れには全く関与せず。見舞いや叔父夫婦への労いもなし。

そんな状況での伯父からの通告。

確かに祖母が亡くなったので、遺産の話が出てもおかしくない時期ではありましたが、まさか伯父発信とは。

ちなみに彼の主張をざっくりまとめると以下の通り。

- 叔父から提示された遺産額が少ない。

- 介護費用と偽って祖父母の預貯金を使い込んでいたのではないか。

- 土地はいらないから、評価額に相当する現金を分けろ。

開いた口が塞がらないとは、まさにこのこと。

こんなのがすぐに解決するはずもなく、家庭裁判所での調停へと移行し、最初の封書が届いてから決着までに4年くらいかかりました。

祖父母宅(父の地元)は遠方のため、母・私・妹・弟が家庭裁判所に出向いたのは初回の調停のみでしたが、叔父は約3か月に1度のペースで調停に臨んでいたようです。

叔父も途中から弁護士を立てていたとはいえ、相当な疲弊だった様子。

そして最終的に調停では解決せず、『調停に代わる審判』で決着しました。

ちなみに調停に代わる審判とは、

調停が成立しない場合に、家庭裁判所が相当と認めるときに、当事者双方の衡平、提出された書面、聴取した事情、調査の結果等の一切の事情を考慮し、調停委員の意見を聴いたうえで、職権で、調停事件の解決のために必要な審判をする制度です。通常の審判より簡易・迅速に手続を進めることができます。

家庭裁判所からの書類「調停に代わる審判に関する手続説明書」より

つまり、「これ以上やりあっても解決するビジョンがないんで、こっちで妥協案を作りますね。蹴ってもいいですけど、そうなると解決までにもっと時間がかかりますよ?これでヨシとしといた方がみんなのためじゃないですか?」という感じの提案ですね。

家庭裁判所が提案しているものなので、内容としては妥当なのでしょう。

ただ、心情的には納得はいかないものでした。

私の目には、伯父の主張がほぼ通っているように見えたからです。

今でも非常にモヤモヤした感じが残っています。

こんな思いをしないためにも、庶民でもきちんと遺言書を作っておくべきなのです。

この経験してから、私はことあるごとに職場で「遺言書は必須だから!今のうちに親に作るように言っときなよ!」と上司にも同僚にも、部下にも言い続けています。

なんなら患者さんにも言ってます(もちろん相手は選んでいますよ)。

「子や孫に面倒をかけたくないのであれば、退院したら遺言書のことも考えた方がいいかもしれないですね。」と。

ちなみに遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれの長所と短所があるようです。

作成の仕方によっては内容が無効になることもあるようなので、適切な方法で残す必要がありますね。インターネットで検索すれば情報がいくらでも出てきますので、詳細はそちらで。

今回、調停の流れや家庭裁判所からの書類の内容等についても触れるつもりでいましたが、とてもそこまでは手が回らず。

また別の機会があればそこで。

コメント